“Contos do Machado” e a morte de um primo do Português

O peso dos livros

outubro 15, 2020

#LivroLixo

novembro 3, 2020É estranho assistir uma língua morrer. Uma língua, ou um dialeto, ou idioma crioulo, ou qualquer outro termo técnico que queiras usar.

Claro que podes dizer que, de alguma forma, ao olharmos qualquer coisa viva estamos sempre a vendo morrer. Mas não é deste ponto de vista absolutamente genérico que estou falando aqui. Estou falando do leito de morte, das palavras tossidas em sangue, dos segundos antes do último fechar de olhos.

Uma das primeiras coisas que alguém que escreve com alguma frequência aprende na própria carne é que uma língua é algo vivo e dinâmico – o potencial para transgredir alguma regra, de torcer algum padrão, de cruzar alguma fronteira, está sempre lá, por menor que seja, por vontade ou necessidade. Sem dúvida muitas pessoas repetem este bordão – já virou um clichê cansado, para ser sincero – mas ainda assim é uma verdade com muito mais nuances que aparenta (e muito provavelmente aqueles que a repetem incansavelmente não as percebem).

Uma destas nuances é que as línguas também morrem (ora, não estavam vivas?). A maioria das mortes linguísticas se esconde sob o véu da eterna transmutação, só algumas acontecem a céu aberto, sob a plena luz do dia.

Estou escrevendo estas linhas em um quarto de hotel, em Kuala Lumpur, na Malásia. Mas dois dias atrás imaginei que estaria escrevendo algo com outro tom, um post chamando a atenção para o fato que agora você pode encontrar os “Contos do Machado” do outro lado do globo, num pequeno recanto do mundo onde se fala algo parecido com o Português. Escreveria uma mentira divertida em torno do fato do livro ter chegado tão longe… ou melhor, não uma mentira, mas uma omissão, afinal eu omitiria o fato que o livro chegou lá apenas por que o autor (dos textos) o trouxe debaixo do braço. Tiraria uma ou duas fotos pitorescas e, voilà, um belo post para a fanpage.

Bem, não foi bem assim. Faltou combinar com o mundo real, parafraseando Garrincha. Claro que eu não esperava chegar aqui (ou melhor, lá, numa cidade chamada Melaka) e falar o mesmo Português que uso todo dia para comprar pão ou xingar o juiz. Mas tudo que eu pensei, tentando me preparar, foi pensando numa lingua viva. Acho que esta é a história da vida de qualquer pessoa: a história de como você reage quando descobre que suas suposições básicas estavam completamente erradas.

Oh, a técnica de escrita em voga pede para que, nesse ponto, eu desvende um pouco mais do “mistério” por trás deste texto. Bem, foda-se a técnica de escrita dos dias de internet, vou revelar tudo de uma vez: Na Malásia, em Melaka, ainda existe uma pequena comunidade que fala uma lingua descendente do Português dos colonizadores do século XVI (1511), que mantiveram o domínio da cidade por 130 anos (até 1641, quando os holandeses finalmente a tomaram), naturalmente com enorme influência do Malaio também. Estou na Malasia por um motivo que não importa aqui, e achei uma excelente ideia levar para esta pequena ilha linguística alguns exemplares dos “Contos do Machado”. Parecia combinar bem com o livro. Na verdade combina muito mais do que imaginei em princípio. O fato é que pensei que ia chegar lá e me maravilhar com a tentativa de entender e ser entendido. Seis horas de busca depois (suficientes para passar por todas as ruas do “Bairro Português”), o gosto que ficou na boca, ou o eco que ficou nos ouvidos, foi bem diferente.

Obviamente há pessoas por aí com muito mais conhecimento de causa do que eu, que vão poder dizer com toda a exatidão possível o número de pessoas que falam “Cristang”, a história do idioma, etc e etc. O que escrevo aqui nada mais é que a impressão de um passante interessado. Certa ou errada, não vou me desculpar por ela. (De qualquer modo, uma boa referência pode ser encontrada aqui).

E o que eu vi, ou melhor, ouvi, ou ainda melhor, por pouco não ouvi, foi uma língua quase morta. Uma reliquia estranha, como uma xícara velha de porcelana, suja, trincada, escondida num canto do armário – poderia ainda ser usada, mas na verdade está apenas esperando ser transportada para aquele local para onde vão as coisas que não temos coragem de jogar fora. Não importa se ela é bonita, se é de boa qualidade, quantos bons goles já tomamos nela. Depois de uma determinada curva de sua existência, daquela última pequena rachadura, do pires que quebrou, ou do novo jogo que chegou da loja, não há mais como escapar do baú das velharias.

O primeiro lugar que entrei no bairro português em Melaka foi no “Restoran de Lisbon“. Lá encontrei alguns portugueses, sentados, tomando uma cerveja local. Eram tão visitantes como eu, e foram amigáveis comigo. “Podes sentir?” perguntou um deles, em referência ao suposto “clima Português” do local. Eu podia ouvir música portuguesa tocando, mas não consegui mentir educadamente. Minha resposta foi um simples “não”, para surpresa de meu gentil interlocutor. “Mais uns vinte minutos e percebes”, foi a resposta. Infelizmente, não. Não percebi nada que imaginavas que eu ia perceber, meu amigo.

Por sinal, meu caro interlocutor casual com o qual divido uma língua, se me permites uma observação educada, acho que muito do que percebestes foi ilusão, auto-sugestão ou seja lá que nome dar para isso. Como eu, tu querias enxergar uma raiz portuguesa viva, um traço de cultura com o qual temos ambos uma conexão. Com isto parece que o passado de séculos está aqui do lado, conectando nós todos, habitantes deste mundo estranho. E assim tempo e distância parecem pequenos, irrelevantes, face ao todo muito maior do qual fazemos parte. Bem, como diriam meus amigos mais novos, “só que não”.

É verdade que a esposa do dono do restaurante falava Cristang razoavelmente bem — mas não quis falar comigo. E acredito que a mãe dela falava perfeitamente, ainda que não a vi abrir a boca. Muitas pessoas por lá ainda usam o idioma para conversar, ainda o têm como língua-mãe. Mas sua relutância de falar sua língua com um estranho diz alguma coisa. É como esconder a mãe quando chega uma visita em casa. Não é um bom sinal.

E as crianças falam inglês (além do Malaio, obviamente).

Este primeiro lugar onde entrei não foi onde passei mais tempo. Acabei por caminhar um pouco mais e sentar para comer no “Joan and El Chico’s – Portuguese Sea Food” (pois é). Lá também as pessoas mais velhas falavam Cristang, e lá ficou claro o quanto elas não queriam brincar comigo de vamos-falar-um-idioma-parecido. Duas frases trocadas e vinha um “would you like something else to drink, sir?”. Quando estava indo embora, frustrado, celular na mão pedindo um táxi, uma menina local, de uns doze anos, veio oferecer ajuda. Em bom inglês. Pretty fucking strange, isn’t it?

Ô se é.

Tudo bem. Eu tenho muitos defeitos. Sou desleixado, esquecido, desorganizado, metido a besta e etc. Além de tudo, tenho uma teimosia estranha, que hesita no começo mas depois que morde não larga de jeito nenhum. Quando saí do restaurante, debaixo de um sol infernal, gotejando suor pelos cotovelos após uns poucos passos, pensei comigo. “Ah, não, eu não vou voltar para casa e me lamentar depois”. Fechei o aplicativo, ainda podia encontrar uma banca de jornal, uma livraria (hahahaha, que piada), qualquer coisa que fosse para deixar os livros que tinha na mochila. Um velhinho de óculos com cara de leitor servia.

Eu tinha visto na internet um mapa do bairro português, sabia que não era grande. E saí a caminhar pelas ruas, quem sabe ouviria as mães gritando pelos filhos, um casal brigando, pessoas conversando, quem sabe eu ouvisse uma lingua viva, vivendo como vivem as linguas, nas ruas e entres as paredes de casa. Simplesmente ouvir o diabo do Cristang de repente já bastava.

Mas não. Coincidência infernal, foram as ruas suburbanas mais silenciosas que encontrei na vida. Eram casas brancas e bonitas, que, sim, muitas tinham mesmo um ar português moderno, parecidas com o que vi em algum subúrbio de Lisboa. Sem dúvida há portugueses (nascidos em Portugal) por lá. E em quase todas as casas neste bairro, um enorme e ornado crucifixo cristão nas paredes. Mas todos cercados por silêncio, pelo silêncio de uma igreja vazia.

Nas ruas, com nomes portugueses, como a “Jalan d’Albuquerque” (Jalan, entre outras coisas, é “rua” em Malaio), havia uma placa contando algo sobre o personagem histórico que emprestava seu nome à via. Em Malaio e em Inglês. Pensei em tirar uma foto, mas naquele momento percebi que não queria foto nenhuma nesse dia. Essa é uma história contada só em palavras.

Passei por um hotel, e ao lado do lobby, em um vão aberto no térreo, havia o “Vasco da Gama’s sports bar“. Fechado, com um menu em inglês (pelo menos o que pude ver da porta), e com um funcionário aparentemente chinês arrumando alguma coisa. Ok, eu poderia ter revirado mais, mas de repente fiquei com medo do que ia encontrar. Segui em frente, e do outro lado de uma avenida, fora do bairro português, comércios e mais comércios chineses. Vivos, pulsando, lotados de pessoas comendo e falando. Os chineses parecem ser sempre maioria. Vêm as pessoas, vem a atividade econômica inerente à vida, e no vácuo de tudo isto, a língua.

Segundo os números que vi, entre 1500 e 1700 pessoas ainda falam Cristang. Com um bilhão e meio falando chinês do outro lado da rua, o quadro futuro está bem claro.

Nesta hora a memória de meu confortável quarto de hotel em Kuala Lumpur, a três horas de distância daquele asfalto quente e do ruído de uma lingua incompreensível para mim, pareceu algo paradisíaco. Mas a certeza do futuro arrependimento era combustível suficiente para minha teimosia.

Voltei – após rodar um pouco mais e não encontrar ou ouvir nada digno de nota – para o restaurante onde almocei (por sinal, o menu não interessa, isto não é diário de viagem nem guia gastronômico). Lembrei que uma das senhoras que me atendeu parecia um pouco mais receptiva. Ela demorava uma frase a mais para passar para o Inglês e perguntar se eu queria outra bebida. Se só tem tu, vai tu mesmo, como dizem em Florianópolis. Vai ser a feliz receptora de três exemplares dos “Contos do Machado”.

Poderia contar agora como foi este processo, o sorriso amarelo de quem recebe um presente de grego de um estrangeiro estranho, mas… não foi nada além do óbvio. Eu disse, em obstinado Português, que os livros eram para qualquer um que tivesse curiosidade de saber como era o Português do Brasil. Repeti devagar, algumas vezes. Ela perguntou se por acaso não era uma edição bilíngue, em Português e Inglês, afinal assim seria mais fácil de entender. Bem, eu até gostaria de uma, mas não é o caso. E só agora percebo que, tão imerso eu estava com a questão da língua, que simplesmente não falei que era um livro ilustrado – sendo que esta era a coisa mais gritantemente óbvia a ser dita. Mil perdões, Juno!

Bem, agora o fato está consumado e três exemplares do livro estão em Melaka. Se vão virar papel para embrulhar peixe ou não, isso eu não sei. Acho que não, afinal o papel não é bom para isso.

Uma coisa que gosto no presente é que ele constantemente conecta a unicidade do passado a uma infinidade de futuros possíveis. O presente é a transição de estados mais radical possível. Tudo pode acontecer, sempre. Os livros agora estão lá, três mensagens em pequenas garrafas flutuando num oceano enorme de possibilidades. Mas, quem sabe, talvez daqui a dois, três, dez, cinquenta anos, mãos e olhos curiosos encontrem o livro, e a partir disto uma cadeia estranha de eventos leve a… bem, entendeste. Algo assim. É uma destas coisas boas para pensar antes de pegar no sono.

O mais provável, porém, é que os livros fiquem em algum canto, e sejam apenas mais uma parte de uma herança que para os locais parecerá cada vez mais estranha e alienígena. Não chegaram a tempo para ser nada além do que parte dos restos mortais de uma lingua moribunda.

Mas, não me entendam mal. Não acho que a morte de uma lingua deva ser lamentada. Faz parte do ciclo. O impressionante é pensar em como esta lingua sobreviveu sozinha por mais de 300 anos, cercada por todos os lados. Parafraseando o título de um livro excelente, são as improváveis vitórias do Português…

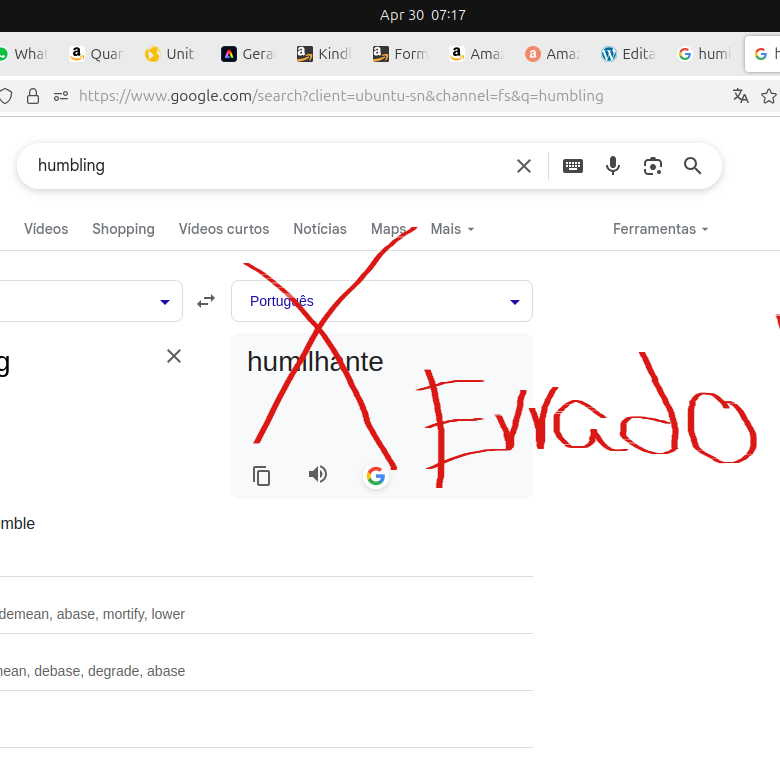

Presenciar estes últimos suspiros foi uma experiência bastante didática, para ser sincero. A “língua de Camões”, ou a “língua de Shakespeare” são expressões pomposas que contam muito pouca verdade. O português é mais dos peixeiros de Lisboa que de Camões ou Fernando Pessoa. A genialidade destes não é inerente à lingua. A genialidade destes está em fazer literatura com algo que existe, em princípio, meramente para auxiliar em nossa luta pela sobrevivência. É uma espécie de milagre humano que possamos fazer arte com isso.

E, no futuro, virão os Camões e os Pessoas que farão literatura com esta coisa horrorosa, assustadoramente feia em sua praticidade apressada, que é a linguagem que está emergindo do mundo da comunicação instantânea e em massa. E eles farão boa literatura apesar disso, apesar da matéria prima. Como os bons navegadores portugueses dos séculos XV e XVI, encontrarão um atalho em meio a ventos e correntes desfavoráveis. Sem que os elementos e que a turba perceba, guiarão a nau para águas mais calmas, e, por alguns breves momentos, irá parecer que, sozinhos, são capazes de arrastar tudo consigo. Até que a próxima onda os acerte… Não, meus caros futuros gênios das letras, não tendes o timão em vossas mãos. Sois passageiros deste barco, como todos os demais.

Então, ao invés de escrever um post sobre nosso livro aportando em uma costa exótica, eis aqui meu “boa noite” ao Cristang. Não sem antes tirar meu chapéu, em respeito aos séculos de sobrevivência, como uma vela insistente, no parapeito da janela, que recusa a se apagar, até a chegada da lufada derradeira.

Bong Anuti, Cristang. Ou, em linguagem moderna, BN.

Os futuros Camões vão ter um trabalho dos infernos.